こんにちは、yukiです。

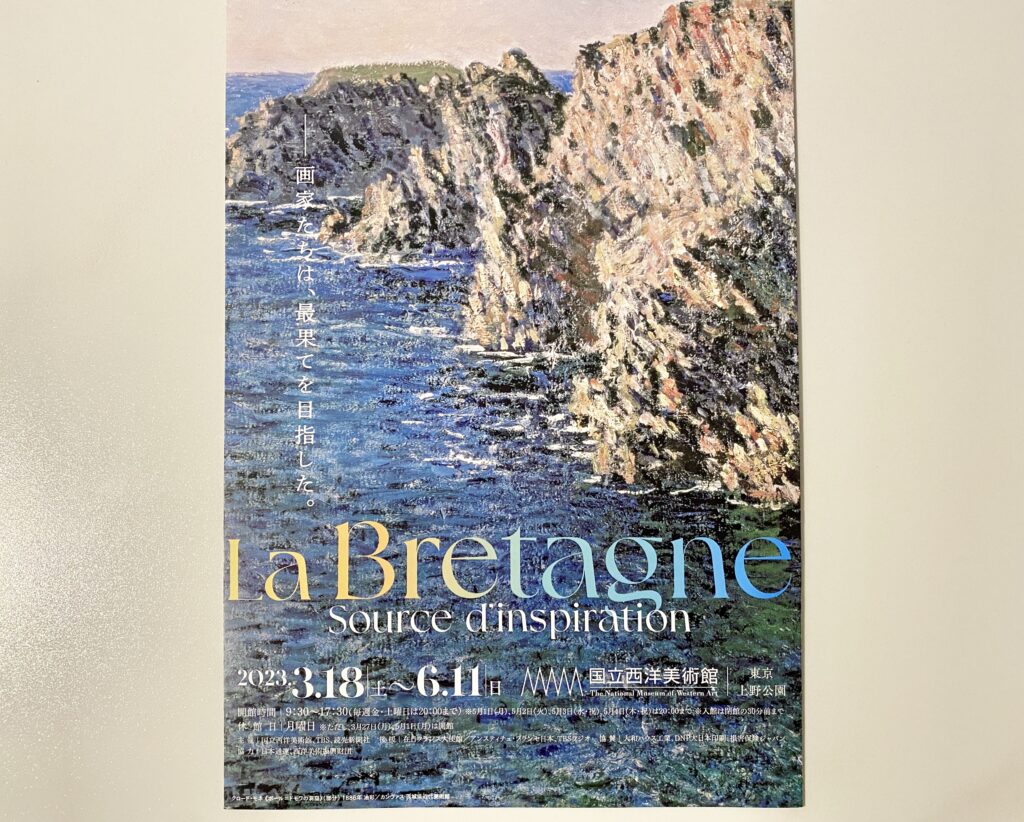

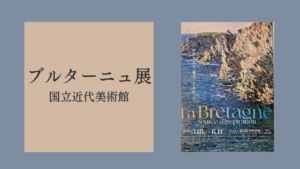

先日、上野にある国立西洋美術館で行われている「憧憬の地 ブルターニュ展」へ行ってきました。

今年は感性を育むため、美術館へ気軽に足を運びたいという目標を年初に立てていて、企画展の情報は日々チェックしているもののなかなか時間が取れず……

3ヶ月ぶりに美術館へ行ってきました。

学生の頃、ヨーロッパにハマり、その中でフランスにも数回訪れています。

何度か参加した国際ボランティアのうちの一回では、フランスのリヨンにほど近い田舎町に3週間ほど滞在したこともあり、わたしにとってフランスは馴染みのある国。

ただ、フランス全土をめぐるほどの強い興味があったわけではなく、ブルターニュ地方を訪れたことは一度もありません。

それでもこの企画展に興味を持ったのは、ポスターに描かれたモネの絵に惹かれたから。

印象派の作品や、印象派に影響を受けた作品を見るのが好きなので、このポスターを見てぜひ見てみたい!と思い、行ってきました。

この展示会で感じたこと、考えたことなどをまとめます。

展示会情報

- 会期 2023年3月18日(土)〜 6月11日(日)

- 会場 国立西洋美術館

- 入場料 一般2,100円 大学生1,500円 高校生1,100円

- 開館時間 9:30~17:30(毎週金•土曜日は20:00まで)

- 休館日 月曜日 ※3月27日(月)と5月1日(月)を除く

- 住所 東京都台東区上野公園7-7(上野公園)

- 電話番号 050-5541-8600(ハローダイヤル)

- アクセス

■JR上野駅下車(公園口出口)徒歩1分

■京成電鉄京成上野駅下車 徒歩7分

■東京メトロ銀座線、日比谷線上野駅下車 徒歩8分 - 公式ホームページ https://bretagne2023.jp/

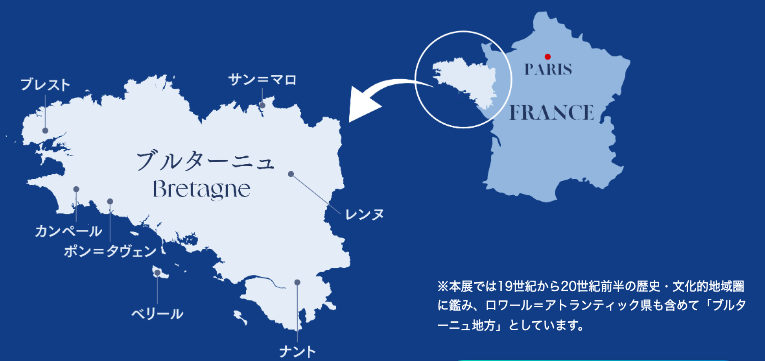

ブルターニュとは

フランス北西部、大西洋に突き出た半島を核とするブルターニュ地方は、古来より特異な歴史文化を紡いできました。断崖の連なる海岸や岩が覆う荒野、内陸部の深い森をはじめとする豊かな自然、各地に残された古代の巨石遺構や中近世のキリスト教モニュメント、そしてケルト系言語たる「ブルトン語」を話す人々の素朴で信心深い生活様式 − このフランスの内なる「異郷」は、ロマン主義の時代を迎えると芸術家たちの注目を集め、美術の領域でも新たな画題を求める者たちがブルターニュを目指しました。

公式ホームページ

入り口に一番近いエリアでは、独自の歴史と文化を紡ぎ続けたこの地のことがよく分かる説明や動画が用意されていて、風景画や民族衣装を身にまとった女性がモデルの作品なども展示されています。

ブルターニュ地方について事前知識がない方でも楽しめる構成になっています。

個人的な感想

1. 光と影に惹かれる

ブルターニュ展で展示されている作品は158点。

印象的な絵画は多々あったけれど、個人的に「光と影」が美しく描かれている作品に惹かれることに改めて気づきました。

極めて個人的な感想ですが、私にとって印象深かった作品について記録しておきます。

- ポール・シニャック:さまざまな大きさや色の点を重ねる点描で、こんなにも光のグラデーションを豊かに表現できることに改めて驚く。

- ウジェーヌ・ブーダン:「空の王者」と言われているだけあり、だんだん沈み行く夕焼けの色を的確に捉え、ついうっとりと、いつまでも見ていられる空を描いている。

- クロード・モネ:以前から大好きだけれど、自然界に存在する色という色をキャンバスに落とし込む技術に感動。

クロード・モネ 《ポール=ドモワの洞窟》

今回の展示会でどの作品が自分の心に残ったかを思い出し、このブログにまとめようと思ったとき、「光と影」というキーワードが浮かびました。

2. 絵を見るときの視点の変化

自分の心の琴線に触れるものを集中して探しながら、頭に浮かぶ言葉を見逃さないよう作品に向き合う

これは昔から、わたしがアート作品と対峙するときの気持ちの持ち方ですが、こういう風に自分の心の動きを見つめる機会を定期的に持つと、自分の気持ちの変化がよく分かります。

今回感じたのは、子どもや家族が出てくる作品を目にしたとき、以前に比べて頭の中に広がるイメージが豊かになったということ。

昔は、家族も子どもも被写体のひとつであって、肖像画や宗教画、風景画などと同じ見方をしていたように思います。

それが今回は、

- こんなに可愛らしい笑顔が描かれているけれど、イヤイヤすることもあるんだろうなぁ

- 大人と違ってじっとしていないから、頭の中にモデルとする子どもをイメージしながら描いたのかなぁ

- こんな服を着させられて、窮屈だと怒ったりしたんだろうなぁ

など、作品に描かれたひとりの女の子を眺めるだけで、どんどん想像が膨らんでいきます。

自分に子どもができて変わったことは数え切れないくらいあるけれど、こんな風にひとりで絵を観るときにまで影響が出るなんて思っておらず、自分の新たな一面を発見した気持ちです。

また、モーリス・ドニの 《若い母》という作品では、わが子を優しい眼差しで見つめる母の姿が描かれています。

この女性に見惚れながら、作品の隣りにある解説パネルに目を移すと、「実はこの作品が描かれた年は画家の最愛の妻が長患いの末に亡くなった年でもある」と書かれていて、絶句。

現実の世界では、最愛の妻を失うことに深い悲しみを感じながらも、思い出の中の母子の姿をキャンバスに描いたのかな…などと思い、胸がつまる思いになりました。

以前は、軽く受け流していたであろうと思われるシーンにまで強く心を揺さぶられるなど、自分の変化に気づいた展覧会でもありました。

モーリス・ドニ 《若い母》

3. 過去に見た作品の記憶

上でも書いたとおり、学生の頃、ひとりでヨーロッパを旅する中で美術館の魅力を知りました。

訪れる街に美術館があれば立ち寄ったり、気に入った作品があれば連日同じ美術館へ通ったり、目的の作品を見るためにその街を再訪したり。

日本でも、気になる企画展を見つけたら多少遠くても足を運んできたし、ふとしたスキマ時間に美術館に行きたいと思えば「今何やってるかな〜」と調べて出向くこともしばしばありました。

両方とも美術館のたたずまいや空気感が一瞬で気に入り、近くはないけれど、これまでに何度か足を運びました。

今回、ブルターニュ展に展示されている作品を見て回っているとき、ふと「これ、以前どこかで見たことある」と感じたものがありました。

バレンティン・デ・スビアウレの「聖アンナの祝日」という作品だったのですが、作品の横にある解説パネルを見たところ、なんと「大原美術館」所蔵との文字が!

特別気に入って見入ったことがあるなど、思い入れがある作品ではまったくなかったのに既視感を覚えるなんて、自分でも驚きで。

もちろん、これまでに見たことがあるものを全て覚えているわけではないけれど、何度か目にしたものは、潜在意識の中で覚えていたりするのかな…なんて思ったりしました。

まとめ

今回は、先日訪れた「憧憬の地 ブルターニュ展」の感想をまとめました。

作品に関する感想というより、作品を見て感じたり思い出したりした個人的な感想をまとめただけの記事になりましたが、ひとつの思い出なのでこれもまたよし、かな。

こうして美術館や博物館などへ行き、自分の気持ちの変化や感性にじっくり向き合う時間は、わたしにとってかけがえのない大切な時間だなぁと改めて感じた1日となりました。

ただ、荷物が重くて疲れた……などの初歩的な反省もあったりするので、美術館の歩き方についての記事もいつかまとめてみよう。

そして、この展示会へ行って良かったなぁとわたしが感じたポイントについて、ナビゲーターの杏さんがとてもうまく言語化してくださっていました。

「ブルターニュ」というテーマの中で、同じ時代の同じ場所を様々な画家が、どのような視点を持って景色を見ていたのか、何を感じたのか…。当時の画家たちの声が聞こえてくるような作品ばかりなので、展覧会でブルターニュという場所をよく理解し、味わい、いつか私も旅をしてみたいなと思います。

公式ホームページ

まさにこれ!

ブルターニュ展は2023年6月11日まで上野にある国立西洋美術館で行われています。

とてもオススメな展示会ですので、東京近郊の方でお時間が合う方がいらっしゃればぜひ、行かれてみてください☆

コメント